開創高熵時代

葉均蔚教授榮任第34屆中央研究院院士及榮獲第68屆教育部學術獎

材料科學的進步,塑造了整個人類的文明發展。

人類的文明可分為石器時代、青銅器時代、鐵器時代,至18世紀的工業革命,促進科學發展及新元素的發現,引發19世紀末到1960年代間許多新的合金開發應用,包括鋁合金、鈦合金、鈷合金及鎳合金等約30種合金系的工程材料。然而自古以來,人類製造合金皆以一個元素為主,再添加少量其他金屬,以改善性質,如鐵可做不同的鋼鐵材料、鋁做鋁合金,即使近代材料科學的發展也認為此觀念顛撲不破,因為當傳統合金添加更多種更多量的元素時,就會產生越多的脆性化合物,令合金變脆、易碎,甚至無法合成。

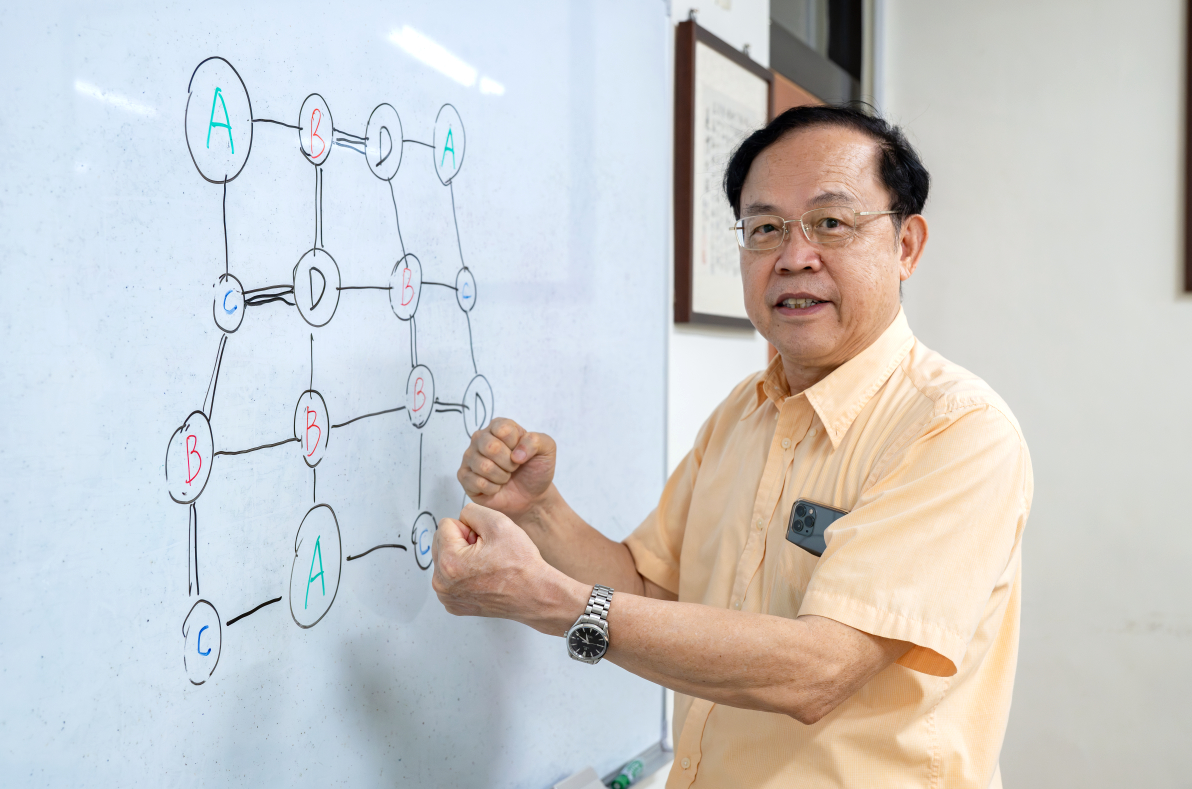

但本系葉均蔚教授顛覆傳統迷思,在沒有文獻參考及受到學界質疑下,十年磨一劍,發明高熵材料(High-Entropy Materials)且為之命名、定義、建立理論及實驗驗證,此一「成分大發現」,使元素週期表提供無限量的成分世界,涵蓋中熵材料(三元及四元為主)及高熵材料(五元以上為主),為週期表在低熵材料榮景之後,再創造第二榮景。葉教授創造材料新領域,帶動世界各國專家學者投入研究,期刊論文數呈指數成長,至今超過20,000篇,Nature及Science刊登計28篇,英文專業書籍超過16冊。葉教授對國家社會及全世界的材料研究及產業應用做出巨大貢獻,因而被譽為高熵合金之父,為臺灣之光。

葉教授今年第一次被提名第34屆中央研究院院士,並獲得此一殊榮,成為本系第二位院士,他與陳力俊院士是台灣材料領域迄今為止僅有的兩位院士,可謂是本系之光。中研院院士是我國最高學術榮譽,由5名院士連署或大學、研究機關提名,經院士組成的「選舉籌備委員會」審查資格、院士會議「會前討論會」逐一討論,再送全體院士分組通信投票,並由中研院院評議會分組審查,以出席評議員過半數同意,決定院士候選人名單。最後提送院士會議,由各分組詳加審議候選人,並經全體院士綜合審查後,投票選出新科院士。經此嚴謹過程而榮任,實至名歸。

葉教授甫於今年七月榮任中研院院士,接著雙喜臨門,再於10月榮獲我國歷史最悠久的學術獎項,教育部最高的學術獎項「教育部學術獎」。

根據Scopus統計,葉教授至今年11月止,發表310篇論文,H-index為91,被引用數50,939次,單篇論文最高被引用數為10,853次 (Nanostructured high-entropy alloys with multiple principal elements: Novel alloy design concepts and outcomes, Advanced Engineering Materials卷6, 期5, 頁299 – 303, 2004),此為葉教授發表的第一篇高熵領域觀念性論文,意義非凡。

史丹佛大學2019年起,使用全球最大的論文引用資料庫Scopus,分析全球約960萬名科學家的研究表現,發表「全球前2%頂尖科學家」榜單。葉教授在2023年底公布的「年度科學影響力排行榜」中,在全球所有領域的科學家中排名第152名,全台第一。在年度全球材料領域及應用物理領域的科學影響力皆排名第二,實為學術巨擘。

葉均蔚教授時常分享予同仁及學生做人三大定律:1.平心靜氣:產生至真、至善及至美的智慧。2.心存善念:產生企圖心及動力。3.與人為善:才能共襄盛舉,心想事成。葉教授厚積薄發,始終保持初心,以「利他」精神創新及創造,樂於挑戰最艱難的學術議題,如今化不可能為可能,實為典範。